Como mediar temas difíceis com as crianças e os adolescentes?

Para Paula Desgualdo, jornalista e uma das autores do livro "A morte da lagarta", o essencial é manter a abertura e a sensibilidade para a escuta atenta da criança

A morte é um tema da vida, mas entrou para o cotidiano dos brasileiros de maneira mais avassaladora desde o início da pandemia, há mais de um ano, com milhares de brasileiros mortos pela Covid-19. Vivemos uma crise sem precedentes, em que o luto se tornou assunto constante, desafiando a saúde mental de todos, inclusive das crianças.

Estamos vivendo muitos lutos, que têm afetado demais a nossa saúde mental. E foram as crianças e os jovens que, sem dúvida nenhuma, mais perderam com essa história toda. Eles têm o luto de ter deixado o prédio da escola e seus amigos, o luto de deixar de aprender ou de aprender de outra forma e o luto pelo estresse que essa situação acarreta.

(Lourdes Atié, socióloga)

A frase da socióloga e formadora de professores Lourdes Atié foi dita em conversa com Ana Olmos, psicoterapeuta de crianças e adolescentes. O bate-papo foi promovido pelo departamento de Educação do Grupo Companhia para tratar de luto e saúde mental entre as crianças na comunidade escolar.

O livro da Letrinhas que Lourdes Atié recomendou

para falar com as crianças sobre morte e luto. Leia +.

Para Lourdes, ”esse luto e esse adoecimento mental não devem ser vistos como algo que nos imobiliza, mas como um momento que exige resistência e união para que a gente sobreviva e faça a escola do Brasil chegar ao século 21”.

O assunto é inescapável, apesar de ser complexo e de gerar dúvidas e apreensões sobre como abordá-lo. Afinal, como falar com as crianças sobre morte, luto, saúde mental e perdas e seus significados, seja no contexto escolar, seja familiar?

Abaixo, selecionamos algumas das principais perguntas que surgiram ao longo do bate-papo e outras que não puderam ser respondidas por falta de tempo. A conversa é imperdível e pode ser conferida na íntegra no vídeo a seguir:

LEIA MAIS: Que escola seremos capazes de construir na pós-pandemia?

Ana Olmos: O tema da finitude é difícil para nós, adultos, entrarmos em contato; imagine para as crianças, imagine para os adolescentes. A gente precisa falar disso com eles, de acordo com o entendimento, com a faixa etária, com a possibilidade de compreensão, dentro daquilo que essa criança e esse grupo já alcançam. Mas precisamos falar sem eufemismo e enfrentar o nosso próprio medo de falar. Não podemos esconder algo que as crianças estão vendo, seja na sua escola, seja na televisão, seja na fala dos adultos. Para uma criança pequena, se começamos a falar que a pessoa virou estrelinha, que foi para o céu, que é uma viagem sem volta e que aquela pessoa caiu num sono profundo, isso incrementa o medo e a insegurança nessa criança.

Há uma crença de que a criança não entende o que está acontecendo porque não alcança o todo dessa comunicação. Mas a criança está imersa nesse meio de morte, de perdas e ela não vai se distrair brincando. Ela não pode ser enganada com essa crença do adulto de que, se não falarmos sobre isso, isso não existe para a criança. Ela vê nossos olhos vermelhos, nossa cara de choro, nossa tristeza. Cadê minha avó? Meu avô? Minha tia? O que aconteceu? Essa falta está presente e ela grita para essa criança. Se ela não pode ter um lugar onde ela fale, chore, compartilhe o sofrimento, que destino ela vai dar para essa angústia? Ela precisa que os adultos, pais e professores, entendam que o que está acontecendo precisa ser nomeado. A família de um lado e a comunidade escolar de outro vão significar para a criança o que está acontecendo.

Vai depender muito da percepção dos adultos envolvidos para que essa criança lide com uma ou com outra realidade. Se o fato em si for negado, ela sequer pode comunicar a dor, a perda, a saudade, aquilo que está sentindo. Ela não pode chorar junto, não pode dizer que quer a avó de volta, a mãe, o avô. Ela não pode sequer falar se isso não está nomeado. Depois isso tem que ser significado, e isso não é dizer o que vai acontecer depois da morte, porque nós também não sabemos. O significado é poder dizer que acabou. Ela precisa ter noção do “nunca mais”. E esse nunca mais é superdifícil para nós, em primeiro lugar, e para eles também.

LEIA MAIS: Como falar sobre morte com as crianças?

Em Pode chorar, coração, mas fique inteiro, as crianças de uma família precisam lidar com a dor da morte da avó

É preciso acolher o que está acontecendo na classe da escola e na família. Não esconder. Não mentir. Deixar a criança viver esse sofrimento que os pais estão vivendo. Muitos pais dizem que não querem que a criança os veja chorando. Por que não? Se eu, como pai e mãe, não puder mostrar minha tristeza, como essa criança vai perceber que a perda (e a tristeza que advém dessa perda) tem lugar na nossa vida, porque assim é a vida? Nossa vida é isso: conflitos, frustrações, perdas, coisas boas, e isso tudo faz parte da vida. Não esconder, não negar. Não deixar para a criança um segredo.

É preciso caminhar com as perguntas que a criança traz e encarar isso. Temos que ser genuínos, transparentes, verdadeiros. Não vamos avançar naquilo que a faixa etária permite, mas ela traz as perguntas. Os pais precisam escutar a criança. A gente pode contar que também está triste, sem saber o que responder, assustado, perplexo. Isso também dá um aprendizado e uma comunicação de que escutar o outro, a dor do outro e aquilo que o outro precisa compartilhar é tão importante quanto ser escutado.

Lourdes Atié: As crianças de regiões periféricas são, sem sombra de dúvida, as que mais estão sofrendo, porque não é só o luto decorrente das mortes da Covid-19, mas também por essa questão das chacinas e tudo mais. A morte faz parte do dia a dia delas. Eu acho que tanto para as famílias quanto para os professores, acho que deveria haver um esforço no sentido de pensar que a gente não pode perder a esperança. O Mia Couto fala que houve um tempo que a gente precisava ter esperança para ter coragem e que, agora, a gente precisa de muita coragem para seguir com esperança. Eu acho que a gente precisa acreditar que dias melhores virão. A gente precisa apostar que vai melhorar para ter o desejo de fazer algo para melhorar. Nós não podemos e, principalmente, as pessoas que estão em regiões periféricas não podem se dar ao luxo de perder a esperança porque aí elas se entregariam completamente. Eu acho que todas essas injustiças deveriam ser trabalhadas no sentido de que vai melhorar. Pode demorar um pouco, mas vai melhorar e a gente precisa acreditar que vai melhorar.

E eu falo da esperança no sentido que o Paulo Freire usou, não no sentido de sentar na cadeira e ficar esperando a esperança, mas no sentido do verbo esperançar, ou seja, estar em movimento, construindo essa esperança. E eu acho que todos nós, por mais doloroso que seja esse momento, não deveríamos perder as esperanças.

A Morte é uma admiradora da Vida em Pode chorar, coração, mas fique inteiro

LEIA MAIS: Um ano de pandemia: como está a saúde emocional das crianças?

Lourdes Atié: Quem cuida desses adultos que são cuidadores, porque, se eles não são cuidados, também não conseguem cuidar dos menores? Essa é uma questão que eu tenho falado bastante, principalmente com os professores, é que a gente tem que combater tanto o sentido religioso como também o sentido paternalista do cuidado, de querer um grande pai que cuide, que olhe, que proteja. Eu acredito que esse momento de crise violenta que estamos vivendo é também uma grande oportunidade para construir uma autonomia e um empoderamento, apesar de eu não gostar dessa palavra.

A resposta a essa questão de quem cuida de nós todos é: nós mesmos. Precisamos ter maturidade para entender que essa força e esse cuidado nunca virão de fora; é preciso que esse movimento comece dentro de nós. Nós temos que aprender a cultivar o nosso bem-estar, e isso começa com coisas muito miudinhas: poder tomar um banho, poder sentar numa cadeira e tomar um café. Começar a dar valor para as pequenas coisas. Isso vai exigir que eu tenha um autoconhecimento e uma autorregulação, no sentido de perceber as coisas que realmente estão me fazendo mal e evitá-las. Eu digo que é uma oportunidade porque a gente agora pode escolher se a gente quer fixar nas desgraças ou na esperança, por menor que ela seja.

Então, cuidar dos pais, cuidar dos professores é descobrir essa potência que cada um tem dentro de si, nesse mar de confusões em que a gente está metido. Que a gente não desista e descubra que tudo depende de cada um de nós. A gente tem que se cuidar, tem que seguir encantado pela vida. Se os adultos perderem essa esperança, as crianças não se salvarão; elas precisam dos adultos que mostrem a possibilidade de uma esperança, mas essa esperança com a ideia de construção coletiva. O sentido coletivo da mudança social também é muito importante, inclusive para acabar com a noção da meritocracia, de que uma pessoa sozinha que se deu bem porque isso é uma panaceia que só agrava as desigualdades. É preciso buscar o sentido de que juntos seremos mais fortes para seguir fazendo as mudanças possíveis sem perder a esperança. Mesmo que demore, esse cenário vai passar.

LEIA MAIS: Como é ser professora de educação infantil na pandemia?

Lourdes Atié: Essa desigualdade de oportunidades a gente já conhecia e ela está ligada à questão das desigualdades sociais. O Brasil está entre os países campeões na escala de crianças que não tiveram nenhum contato com a escola no período pandêmico. No ano passado, a Unicef fez um estudo sobre isso e os dados de 2020 mostram que 5 milhões de crianças de até catorze anos estavam fora do radar, ou seja, não tiveram nenhum contato com a escola, inclusive ficaram sem material impresso, nada, zero, elas não foram contactadas. Também somos campeões no tempo de permanência de escolas fechadas no quadro mundial. E o que eu acho incrível nessa questão é como isso não afeta os brasileiros. A injustiça social é gigante, mas é como se a sociedade brasileira naturalizasse. Há uma invisibilidade do pobre de um modo geral, e a escola é consequência disso. Essas crianças discriminadas são justamente as que estão em situação de maior vulnerabilidade e nada acontece na sociedade. Além de ser uma sociedade injusta, nós não temos uma consciência a respeito do valor da escola.

As consequências são imensuráveis. A pior de todas talvez seja as crianças e os jovens acreditarem que a escola não é para eles, o que compromete o próprio futuro do país. Se você não tem acesso ao conhecimento, não tem formas de atuar como cidadão e de fazer o país gerar mudança, gerar riqueza. Eu tenho falado muito para prefeitos e secretários de educação por onde eu passo pelo Brasil que é inadmissível que a educação seja vista como um problema da secretaria de educação, seja municipal ou estadual. Cada criança que não acessa o ensino remoto, que não tem acesso nem a material impresso, não é problema de uma secretaria, é problema de toda uma cidade. Nenhuma cidade poderia deixar nenhuma criança para trás. Deveria haver uma grande campanha, um grande movimento social para resgatar todas as crianças, principalmente essas que estão em situação de vulnerabilidade, e deixá-las em condições de igualdade. Isso gera uma exclusão que traz consequências nefastas para um país. Não é um problema da escola, é um problema do país: não deixar nenhuma criança pra trás, esse deveria ser o compromisso.

LEIA MAIS: Juventudes invisíveis e a escola

Lourdes Atié: O primeiro passo na escola é ensinar o que é opinião e o que é conhecimento científico. Uma coisa é dar opinião a respeito de qualquer coisa baseada em crenças e ideologias. Outra coisa é valorizar a ciência, saber o que é ciência e o que é fake News e saber que em alguns assuntos não são questão de escolha. Isso se materializa em outras ações, e a escola poderia dar uma contribuição nesse sentido quando a gente vê que crianças pequenas usam máscara com a maior facilidade, enquanto adolescentes e jovens são transgressores e não usam. Qual é a contribuição que a escola dá para essa postura que acaba fazendo com que os jovens sejam negacionistas?

LEIA MAIS: Máscaras e escola – o que podemos refletir?

A escola trabalha muito bem questão do grupo, do trabalho colaborativo, de respeitar o coleguinha quando as crianças são pequenas. Quando crescem, nos anos finais do Fundamental e no Ensino Médio, as escolas equivocadamente entendem que os jovens precisam aprender que concorrer é um valor para se dar bem no mundo do trabalho, o que é um grande equívoco. Começa a valorizar o esforço pessoal e a meritocracia, quando a gente sabe que ela é um reforço às desigualdades, porque ninguém parte do mesmo ponto. Você acaba ensinando aos jovens, de múltiplas maneiras, que só vale aquilo que for para se dar bem. Depois, lá na frente, a gente vai ver essa postura dos jovens agindo com zero empatia com o outro, negando a questão da doença. Não estou acusando a escola, dizendo que a escola é culpada, mas nós temos uma contribuição nesse sentido. Temos que romper com a meritocracia e com esse modelo de ter que respeitar uma opinião mesmo que seja uma alienação. Temos que fundamentar, criticar e buscar e apoiar a ciência. É preciso valorizar o esforço coletivo, não tem mais valor individual. Os valores são coletivos: eu só estou bem se o meu colega estiver bem também.

Leia mais:

+ 8 livros ilustrados que são como um abraço

Para Paula Desgualdo, jornalista e uma das autores do livro "A morte da lagarta", o essencial é manter a abertura e a sensibilidade para a escuta atenta da criança

Para inspirar a reflexão e encorajar uma conversa franca e delicada a respeito de perdas e ausências, selecionamos algumas passagens de obras sobre o assunto

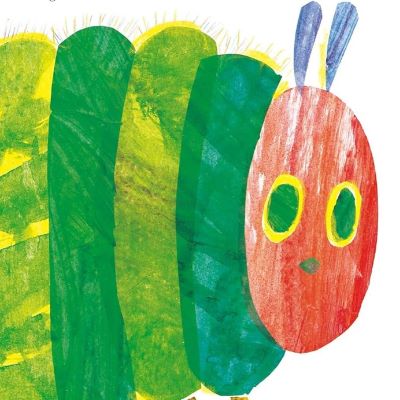

Livro icônico do autor estadunidense Eric Carle agora chega pela Companhia das Letrinhas, com tradução do autor e pesquisador Renato Moriconi. Outros livros de Carle inéditos no Brasil também estão chegando!